2019年頃、その話は始まった。

「インテ79より、もっともっと長く出来ないか?そうすればもっと飛ぶぞ?いっそ10ftとか15ftとか…。」

もはや磯竿のレベルの長物の話である。そんな事を開発担当と話した。一体何を狙うんだ?と聞かると

「いや、何だろね…飛ばしてしまえば、なんか判らんもんも釣れるかもしれんね…イサキとかさぁw」

なんていう突拍子もない話をしていた。

西村 均(Nishimura Hitoshi) プロフィール

難しくなるフィールドにおける“長さ”という打開策

このころからだったと思うのだけど「いつもより魚が釣れなくなった」と感じていた。いや「近距離の魚が減った…?」のだろうか…。磯焼けだったり、コロナ渦の釣りブームなどの影響でフィールドのプレッシャーはどんどん高くなる。インテ79の射程では、魚にギリギリしか届かないなんて事もあった。

ローワーやクローラなら届く、だがinteのような繊細な取り回しや操作はしにくい、ならばやはり超長物インテが必要だ!

そうして始まったロングなインテの開発。当初はUL表記で始めたが、途中でLに切り替えた。インテにLがあったって良いじゃないかと(笑)

軽量プラグの遠投は可能に。しかし問題が…

軽量プラグの遠投はすぐ決まった。

普段から使っているメバルルアーはよりカッ飛ぶ。特に2.5gから20g位の遠投力は凄まじかった。

メバルより強力なタケノコすらも引っこ抜くパワーもあったのだが、ここで実はつまづいた。プラグの遠投は簡単だけど、キャロ・フロートと言った空気抵抗の塊が投げにくいのだ。リリース直後の初速を上げれば飛ぶ、というモンではないのだ、この2つのリグは。

シンカーは飛ぼうとするが、リーダーがそこにブレーキを掛ける。その“バックラ特性”に難儀した…。

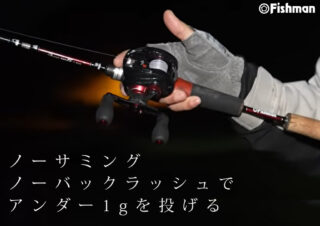

リールの進化で化けたinte9.8L

結局、それを解決したのはリールの性能だった。それまでの年代のフィネス系リールでは、そもそもブレーキ性能が足りなかったのだ。ブランクスを更新し、リールも替えた瞬間「Beams inte98L」は化けた。

“ライトバーサタイル”と呼ばれていたリールの性能が上がった恩恵で、フィネスリールでなくても2~5gが投げられて、更に上のクラスも制御できる。

ライトプラグやキャロフロートどころか、2gを扱える長物で20gのメタルジグまでぶっ飛ばす…という何がなんだか判らない、得体のしれない底力を持ったのである。

0.8号のPEラインで20gのメタルを全力キャストしても高切れせず、中型回遊魚まで磯竿のような曲がりでいなして寄せる。かつて磯竿シーバスというカテゴリーがあったのだけど、それをベイトタックルで構築してしまったのである!

細糸の扱いに長け、軽量ルアーを今まで以上にカッ飛ばし、掛けた魚はしだれ柳のように絡めとる。これは正に磯竿テイスト。

だけどこのロッド、あくまでインテシリーズであるからして感度もちゃんと乗せなきゃならない。ボトムを取る、繊細なバイトを拾って掛ける、アングラーが拾えなかったバイトはロッドが掛けておいてくれる。

7gシンカーで底を探ってロックフィッシュを食わせ、細糸を切らせずの全力リフトで引きはがす、そんな事はお手の物。その耐ラインブレイク性能は当然シーバスにだって応用できる。

大場所で軽量ルアーを可能な限りの遠投をして、掛けたシーバスはいなして寄せる。パワーでどうこうではない、アングラーの技量でロッドを活かす!

メバルプラグからシーバスルアー、シンカー付きのワームにメダルジグ、それこそサイズによるけどノーシンカーワームですら扱える。

9.8フィートのレングスは、ロングリーダーのキャロフロートの扱いを容易にする。

フィネスバーサタイルからスタートしたインテシリーズ中、最長レングスにして最強のパワー、そして最大のベンドカーブを持つ繊細かつ異形のバケモノ!

「Beams inte9.8L(ビームスインテ)」

足掛け6年の開発を経て遂に解き放たれる!

Beams inte9.8L

Fishman公式「Beams inte9.8L」詳細ページはこちら

| 製品名 | 全長 | マテリアル | ガイド | 自重 | 継数 | 仕舞寸法 | グリップ長 | ルアーウエイト | ライン | 販売価格(税別) |

| Beams inte9.8L | 298cm(9.8ft) | 4軸カーボン | Kガイドチタン+ステン | 176g | 3ピース | 102.5cm | 48cm | 2~20g | PE0.4~2号 | 61,900円 |