【プロフォンドストーリー 第三弾】フィネスタイラバ──潮を制する“巻かない”魔術

瀬戸激流域の難敵・マダイを攻略する、唯一無二のアプローチ

レオン 加来 匠(Kaku Takumi) プロフィール

今回は、ここ最近、激流でのフィネスタイラバにて実績を上げている若きアングラー、檜垣敦哉に密着した実釣ロケをお届けする。

舞台は山口県大畠瀬戸。明治期から全国に名を馳せるマダイの好漁場であり、連日、漁師や遊漁船、プレジャーボートが押し寄せるポイントだ。潮は速く、魚影は濃いものの、潮が合わなければ何十年釣り場を見てきたベテランでも容易に口を使わせられない。

今回は、そんな難攻不落の海域に挑むのは、フィネスタイラバや激流タイラバなど新たなアプローチでタイラバに臨み、SABIA PROFOUNDOの監修者でもあるDSK FGS松木大輔船長の薫陶を受け、このタイラバの腕を日々磨き続ける若き実力者、檜垣敦哉。師と共に攻略している”フィネス×激流”タイラバのアプローチと、フィネスタイラバ専用ロッド──この二つの武器の真価に迫る。

挑む男──檜垣敦哉

檜垣は、松木船長の遊漁船「DSK FGS」の常連として日々海と向き合い、潮を読む感覚と魚を仕留める引き出しを磨き続ける24歳。年齢こそ若いが、その腕前は松木船長や船長の師匠をも唸らせる。

松木キャプテン

彼が得意とするのは、巻きの限界を極めたデッドスローリトリーブ、そして時には一切巻かずに潮に任せる“完全ドリフト”という極端な間の取り方だ。その精度は、他の乗船者と一線を画し、乗船するたびに竿頭を獲ることも珍しくない。

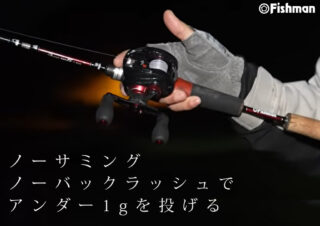

檜垣が手にするのは、フィネスタイラバのために松木船長とINX.labelが作り上げた専用機、FXB-TS70/PF PROFUNDO。

回は、”フィネス×激流”タイラバということで、ラインはPE0.6号、リーダーはフロロ4号、ヘッドは80g〜120gに、ネクタイは激流でも破綻しないものと、千鳥るタイプなど各種用意。この組み合わせにより、潮圧をロッド全体で感じ取りながら、ネクタイの存在感を出しつつ、「潮と同化させる」ためのセッティングだ。

実釣の幕開け

当日の潮は1.5〜2ノットとしっかり走り、水深は30〜70m。魚群探知機には確かな反応が映るが、開始3時間は潮が合わず当たりはあるものの4人全員が沈黙。

この状況下で檜垣は、小まめなネクタイのタイプ・カラーのローテーションを繰り返し、潮圧や変化をロッドを通して探る。やがて、潮が合い始めて、船長と檜垣がこれですよねと顔を合わせる。オレンジゼブラのビッグネクタイが潮に絶妙に馴染む感触を掴むと、檜垣の集中力は一気に高まる。

その瞬間から、激流のマダイ攻略が始まった――。

今回の釣行は、アクションカメラによる船上撮影でその一部始終を記録しており、この記事と連動動画で檜垣のロッドワークやリーリング、食わせの間合いを実際に確認できる。言葉だけでは伝わりにくい“巻かない釣り”の間合いが、映像でははっきりと見て取れるはずだ。

【HIT1】掛け損ないからの追わせ成功

少し緩んだ潮にネクタイが馴染んですぐマダイの反応があり、一度掛け損なう。しかしながら、他のマダイの追従を感じ、再度着底させ丁寧にネクタイの波動を感じながら巻き、追わせて口を使わせた。食わせたのは40cm後半のマダイ。駆け引きの妙が光ったファーストヒットだ。

【HIT2】ボトム直後の速攻バイト

ボトムから巻き上げるとぬる〜っと当たってくる感覚があり、ロッドにほとんど変化のないまま「触ってる触ってる」といながらさらにスローに巻きつつ、変化を感じてロッドをリフトし、掛けに行くとしっかりと曲がるPROFUNDO。これが前当たりのさらに前と言っていたものの様だ。

【HIT3】ぬる〜っと現れた大鯛

2人にバイトがあるが乗せきれない状況の中、明確な当たりをモノにし、ロッドから伝わる重量感と首振りの大きさから大鯛を確信して慎重なファイト。

上がってきたのは65cmの大鯛だった。映像では、大鯛の動きに追従するロッドと、リーリングテンポの変化から、大鯛との間合いを詰めていく檜垣の様子がよくわかる。この迫力ある一部始終は、ぜひ連動動画でご覧いただきたい。実際の巻きの感じやロッドワーク、魚との距離感が手に取るように伝わるはずだ。

筆者レオンの考察

もちろん、タイラバは巻いて釣るメソッドが基本であることに変わりはないし、時としてかなりの早巻きが功を奏することもある。しかし瀬戸内の激流域では、二枚潮や三枚潮が発生したり、流れの方向が刻々と変わるなど極めて複雑だ。したがって船の立て方や流し方、スパンカーやエレキモーターの有無、そして船長の操船方針によっても、釣り方は大きく変わってくる。

そして、フィネスタイラバの「一つの要諦」であるデッドスロー巻きやドリフトといった“極端に巻かない釣り”が有利になる背景には、紛れもなくマダイの食餌スタイルがある。これは私が渓流トラウトやメバリングでも幾度となく経験し、結果的に「巻かないメソッド(ドリフトのみ)」を選択することが多くなった理由と一致する。つまり、彼らは常に餌(小魚など)を追っているわけではなく、川の流れや潮流に乗って流れてくる「流下ベイト」を待ち受けて捕食するタイミングも非常に多いのだ。

今回のロケで目の当たりにした成果に加え、私自身が昔経験してきた「かぶせ釣り」や「ビシマ釣り」、そしてタイラバの原型とも言えるオブリ玉を用いた「くり手釣り」などの真鯛釣法、さらには広島県竹原地方のマダイ一本釣り漁師から聞いた「真鯛はホンダワラなどの流れ藻に着く」という知見などを総合すると、潮流の速いエリアのマダイも“流れに乗って運ばれるものに依存する食性を強く持つ魚”であると確信できる。

また、タイラバにおいて「巻く」という行為には、二つの目的がある。ひとつはネクタイ動かし波動によりベイトに見立て誘うため。もうひとつは、ターゲットが定位するレンジを探るためだ。そしてこの「定位するレンジ」とは、すなわち「餌が流れてくる層」でもある。これを正確に把握できれば、巻くよりもレンジキープによりドリフトさせる方が有利となる場面が存在するのは当然の帰結である。

檜垣敦哉君は、この理論を言語化するには至っていなかったが、試行錯誤を重ねた末、結果的にタイラバの常識を広げるメソッドに到達した。素晴らしい釣りセンスの持ち主であると感心させられたし、今回の映像からもその様子がはっきりと伝わってくる。

アクションカメラによる専任カメラマンなしの撮影ではあるが、その核心部分は十分にご覧いただけるはずだ。

関連情報

第1弾:SABIA PROFOUNDO 誕生ストーリー

第2弾:多彩なターゲットとゲーム性

【PROFUNDO開発ストーリー Part.2】INX.label初のオフショアモデル「FXB-TS70/PF PROFUNDO」誕生の裏側に迫る