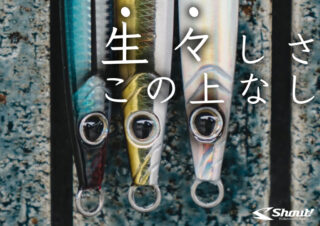

バリヤバイジグ【tailwalk】

テイルウォークのメタルジグ「バリヤバイジグ」。

その監修は古家達郎さん。テイルウォークのフィールドスタッフというだけではなく、「達喜丸」のキャプテンでもある。つまりは現場を最も知る人間の考えが反映されていることになる。現在、玄界灘を中心に、ばりヤバい釣果が出ているのは必然だったか…。

キャプテン視点で求めた「シャクリの軽さ」

テイルウォーク開発陣に古家さんが求めたのは、何はともあれ軽快なシャクリ感だったそうだ。

誰もが一日シャクり続けても疲れないこと。

開発初期のミーティングで、古家氏がまず口にしたのは実にシンプルな言葉だったという。

「誰もが一日中シャクっていても疲れないこと」。

この一言こそが、バリヤバイジグ設計の出発点になったと開発者は語る。

「ただ釣れるジグ」ではなく、アングラーの体力や集中力を支え、“釣り続けられる”ことを目的にした「釣らせるジグ」を作る。その思想を軸に、操作性を最優先した開発が進められた。

△古家達郎さん。シャクり続けられること、それはつまり釣果にもつながる。極めて軽いシャクリ感を持って生まれたバリヤバイジグは結果として高い操作性にもつながっていく

ほぼ毎日お客様を乗せて海に出る古家氏は、全員に釣果をもたらすことを使命とする。その現場で積み重ねられた膨大な経験値と、「一匹でも多く釣ってほしい」という想いが、バリヤバイジグの根底に流れている。

形状はスタンダードなセミロングタイプで、重心はセンターバランス。これは古家氏が長年にわたり数多のジグを使用・観察してきた経験から導き出した答えでもある。

攻めた設計でしか実現しなかったロンバス(菱形)形状

最大のテーマは「シャクリやすさ」の追求だった。

開発チームがたどり着いたのは、極端なまでにエッジを立てたロンバス(菱形)形状の断面だ。この鋭いエッジが日本刀のように水を切り、引き抵抗を徹底的に軽減する。結果、スムーズでノンストレスなシャクリが可能になり、長時間の操作でも疲れにくいジグが完成した。

さらにフォール時には強烈なヒラ打ちを伴い、通常の形状では生まれないフラッシングでターゲットを誘う。

この形状を量産レベルで再現するために、一般的な鉛よりも高硬度の素材を採用したという。

「通常なら避けるほどの鋭角なエッジですが、性能を優先してあえて攻めました」と開発担当者。

熊本で行われた展示会では、他メーカーの担当者からも「かなり攻めてますね」と評されたほどだ。

局所的な強い衝撃で“刃毀れ”のような現象が起こることは稀にあるが、エッジを丸めてしまうと本来の性能が損なわれるため、限界まで突き詰めた設計になっている。

細部まで徹底的に作り込まれたヘッドフォルム

ボディ形状は比較的早い段階で方向性が定まったが、最も時間を要したのがヘッド部分の調整だった。

1stサンプルでは“額”が残って引き重りが発生。2ndでは“まぶた”形状が抵抗となりカット。3rdで顔まわりが決まり、最終的にアイ部分の厚みをさらに数ミリ削った4thサンプルで理想のバランスに到達したという。

「細かい造形ひとつで水の抜け方が変わる。最後の数ミリが一番難しかった」と開発者は振り返る。

こうして、ボディだけでなくヘッドの微細なラインまで試行錯誤を重ね完成したバリヤバイジグ。名前の通り「バリヤバイ」釣果をもたらすため、細部まで徹底的に磨き上げられた一本だ。

確実に「釣らせる」ジグ――。その言葉に偽りはない。ぜひフィールドで、その実力を体感してほしい。

テイルウォーク公式「バリヤバイジグ」詳細ページはこちら